Comment faire pour vacciner la population mondiale ? Les cinq principaux défis que doit relever le mécanisme COVAX de l'ONU

L'objectif du programme COVAX soutenu par l'ONU est de permettre à environ un quart de la population des pays les plus pauvres de bénéficier de deux milliards de doses de vaccin contre la COVID-19 d'ici à la fin de 2021. Quels sont les principaux défis à surmonter pour que cette entreprise mondiale historique puisse être menée à bien ?

La vaccination est un élément majeur de la solution qui permettra de mettre fin à la pandémie de COVID-19. Depuis les premiers stades de la crise, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) fait valoir qu'une approche coordonnée est nécessaire pour s’assurer que tout le monde, pas seulement les populations vivant dans les pays riches, reçoit une protection adéquate contre le virus, car celui-ci se propage rapidement à travers le monde.

C'est de cette préoccupation qu’est né le mécanisme COVAX, le seul dispositif mondial qui collabore avec les gouvernements et les fabricants pour faire en sorte que les vaccins contre la COVID-19 soient disponibles dans le monde entier à la fois pour les pays à revenu élevé et ceux à faible revenu.

Voici les cinq difficultés majeures que le mécanisme COVAX doit solutionner et les moyens qu'il se donne pour y parvenir.

1) Contrôle des exportations : le maillon faible ?

Au début de la pandémie, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a constitué un stock d'un demi-milliard de seringues dans des entrepôts situés en dehors des pays qui les produisaient. Cette prévoyance a payé : les pays ont établi des contrôles à l'exportation sur les seringues, les prix ont grimpé en flèche et les approvisionnements s’en sont trouvés limités.

Plusieurs pays ont également mis en place des contrôles à l'exportation des vaccins, une situation qui a incité l'OMS à mettre en garde contre le "nationalisme vaccinal", lequel encourage la thésaurisation et a pour effet de faire monter les prix et, en fin de compte, de prolonger la durée de la pandémie, des restrictions nécessaires pour la contenir et des souffrances humaines et économiques qu’elle génère.

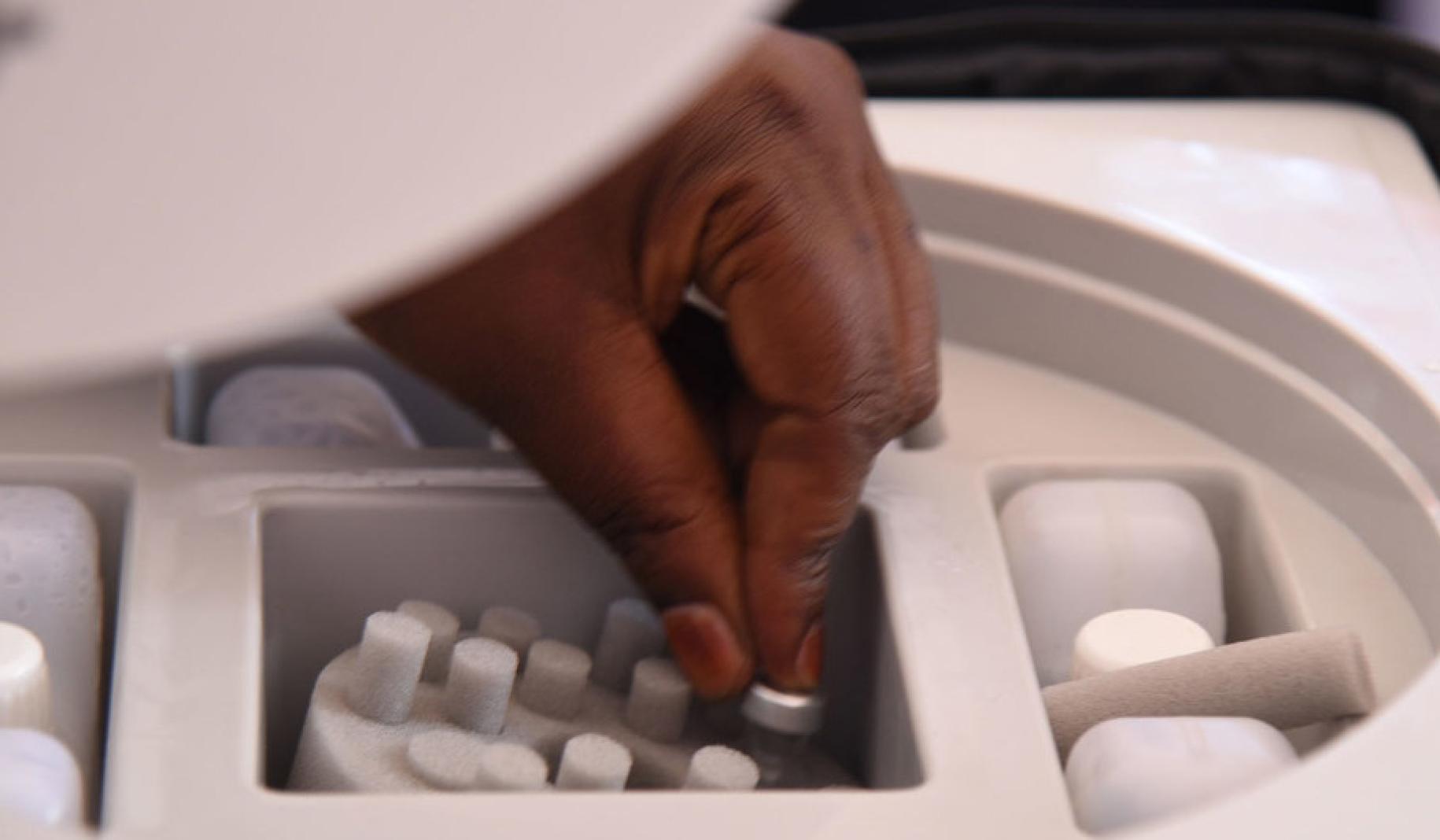

Mettre des doses de vaccin à la disposition de toutes et tous nécessite la mise en place d’une chaîne d'approvisionnement complexe au niveau mondial : des ingrédients nécessaires à la production du vaccin, aux bouchons et fioles en verre et en plastique, en passant par les seringues, etc. Pour cette raison, les interdictions ou les contrôles d'exportation sur l'un de ces produits peuvent entraîner des perturbations majeures dans le processus de déploiement des vaccins.

Compte tenu du fait que le contrôle des exportations peut limiter l'offre de plusieurs manières, les pays les plus pauvres auront de bien meilleures chances de protéger leurs citoyennes et citoyens s'ils sont capables de fabriquer eux-mêmes des vaccins.

"L'OMS appuie les pays dans les efforts qu’ils déploient pour acquérir et maintenir les technologies et les capacités qui leur permettront de produire des vaccins", a déclaré Diane Abad-Vergara, Responsable de la communication du mécanisme COVAX pour l’OMS. Cet appui est apporté par le biais d'initiatives telles que le Réseau des fabricants de vaccins des pays en développement et aide les pays à développer des sites de production supplémentaires - en particulier en Afrique, en Asie et en Amérique latine - qui seront essentiels pour répondre à la demande continue de vaccins contre la COVID-19 et de futurs vaccins.

"Le développement de la production à l'échelle mondiale rendrait les pays pauvres moins dépendants des dons des pays riches", Diane Abad-Vergara, Responsable de la communication du mécanisme COVAX pour l’OMS.

2) Fournir des vaccins à celles et ceux qui en ont besoin n'est pas chose aisée

Alors que tous les pays inclus dans le mécanisme COVAX disposent de l'infrastructure nécessaire pour acheminer des palettes de vaccins hors des avions cargo vers des entrepôts frigorifiques, les étapes qui suivent peuvent être plus compliquées à franchir.

"Le Ghana, le premier pays à avoir reçu des doses de vaccins dans le cadre du mécanisme COVAX, a un bon bilan en termes de distribution des doses", a déclaré Gian Gandhi, le Coordinateur mondial du mécanisme COVAX à l'UNICEF. "Mais d'autres pays, comme ceux de l'Afrique de l'Ouest francophone, ont eu du mal à rassembler les ressources nécessaires pour répartir les doses et les distribuer sur l'ensemble de leur territoire aux villes et villages où elles étaient attendues. Cela signifie que, dans de nombreux pays pauvres, la plupart des doses sont distribuées dans les grands centres urbains".

"Nous voulons faire en sorte que personne ne soit privé du vaccin", a insisté M. Gandhi. "Mais, à court terme, la concentration des doses dans les villes signifie au moins que la vaccination des agents de santé et des autres intervenants de première ligne dans les zones urbaines, où la densité de population, plus élevée, les expose à un risque accru de contamination, est une priorité".

3) Des financements supplémentaires sont nécessaires pour faciliter le déploiement des vaccins dans les pays les plus pauvres

Pour accélérer le déploiement des vaccins et leur acheminement depuis les entrepôts urbains vers les régions éloignées, il faut plus d'argent, tout simplement. "Le financement est une préoccupation permanente, même en temps de pandémie", a expliqué Mme Abad-Vergara. "Pour continuer à fournir des vaccins à ses 190 membres, le mécanisme COVAX va avoir besoin d’au moins 3,2 milliards de dollars en 2021. Plus vite cet objectif de financement sera atteint, plus vite les vaccins pourront être à portée de main".

Les financements accordés par plusieurs pays, en particulier par l'Union européenne (UE), le Royaume-Uni et les États-Unis, ont largement contribué à combler le déficit de financement des vaccins. Cependant, le financement de la distribution de ces vaccins est plus problématique.

L'UNICEF estime qu'un montant supplémentaire de 2 milliards de dollars est nécessaire pour aider les 92 pays les plus pauvres à payer des équipements essentiels tels que les réfrigérateurs, financer la formation des agents de santé, payer les dépenses des agents vaccinateurs et le carburant utilisé par les camions de livraison réfrigérés. L’agence onusienne appelle les donateurs à verser immédiatement 510 millions de dollars dans le cadre d'un appel humanitaire pour répondre à ces besoins urgents.

4) Les pays les plus riches doivent partager les doses de vaccins dont ils disposent ont en excès

Le mécanisme COVAX s’est retrouvé en concurrence avec des pays qui concluent des accords directs avec des sociétés pharmaceutiques et exercent ainsi une pression supplémentaire sur l'offre de vaccins anti-COVID-19. Dans le même temps, les pays les plus riches peuvent se retrouver avec des surplus de doses.

"L'approche actuelle du "moi d'abord" coûtera finalement plus cher en nombre de vies". Diane Abad-Vergara, point focal pour la communication du mécanisme COVAX, à l’OMS.

"Nous appelons ces pays à partager leurs surplus et à collaborer avec le mécanisme COVAX et l'UNICEF le plus tôt possible", a exhorté M. Gandhi, "car il faudra mettre en place une certaine gymnastique juridique, administrative et opérationnelle pour pouvoir livrer ces doses là où elles doivent être livrées. Malheureusement, nous constatons actuellement que peu de pays à revenu élevé sont prêts à partager".

"L’approche actuelle du "moi d’abord" favorise les pays qui peuvent payer le plus et coûtera finalement plus cher financièrement et en nombre de vies", prévient Mme Abad-Vergara. "Mais il est important de noter que les accords bilatéraux n'empêchent pas un pays de recevoir des doses ni de contribuer au dispositif COVAX, notamment via le partage des doses".

5) Des hésitations persistantes face à la vaccination : une source de préoccupation constante

Malgré les preuves montrant que la vaccination sauve des vies, des hésitations subsistent dans tous les pays et restent un problème qui doit être constamment traité.

Ce phénomène est en partie dû aux informations erronées qui ont circulé autour de la COVID-19 sous tous ses aspects et qui ont commencé à préoccuper avant même que l’urgence sanitaire mondiale ne soit déclarée. En mai 2020, l'ONU a lancé la campagne Verified (en français: "Vérifié") afin de lutter contre la circulation de mensonges et de messages déformés en mettant en avant des informations fiables et précises sur la crise.

"Tout au long de la pandémie, une quantité considérable d’informations erronées a circulé", a déploré Mme Abad-Vergara. "L'OMS travaille sans relâche pour combattre ce phénomène, pour renforcer la confiance des populations dans les vaccins et pour impliquer différentes communautés dans la riposte".

La version originale de cet article a été publiée sur le site Web d’ONU Info le 5 avril 2021. Elle a été éditée par le Bureau de la coordination des activités de développement (BCAD) avant d'être publiée sur le site du Groupe des Nations Unies pour le développement durable.