Quand l’école s’invite dans les steppes : Dans la Mongolie rurale, les enfants poursuivent leur apprentissage à la maison

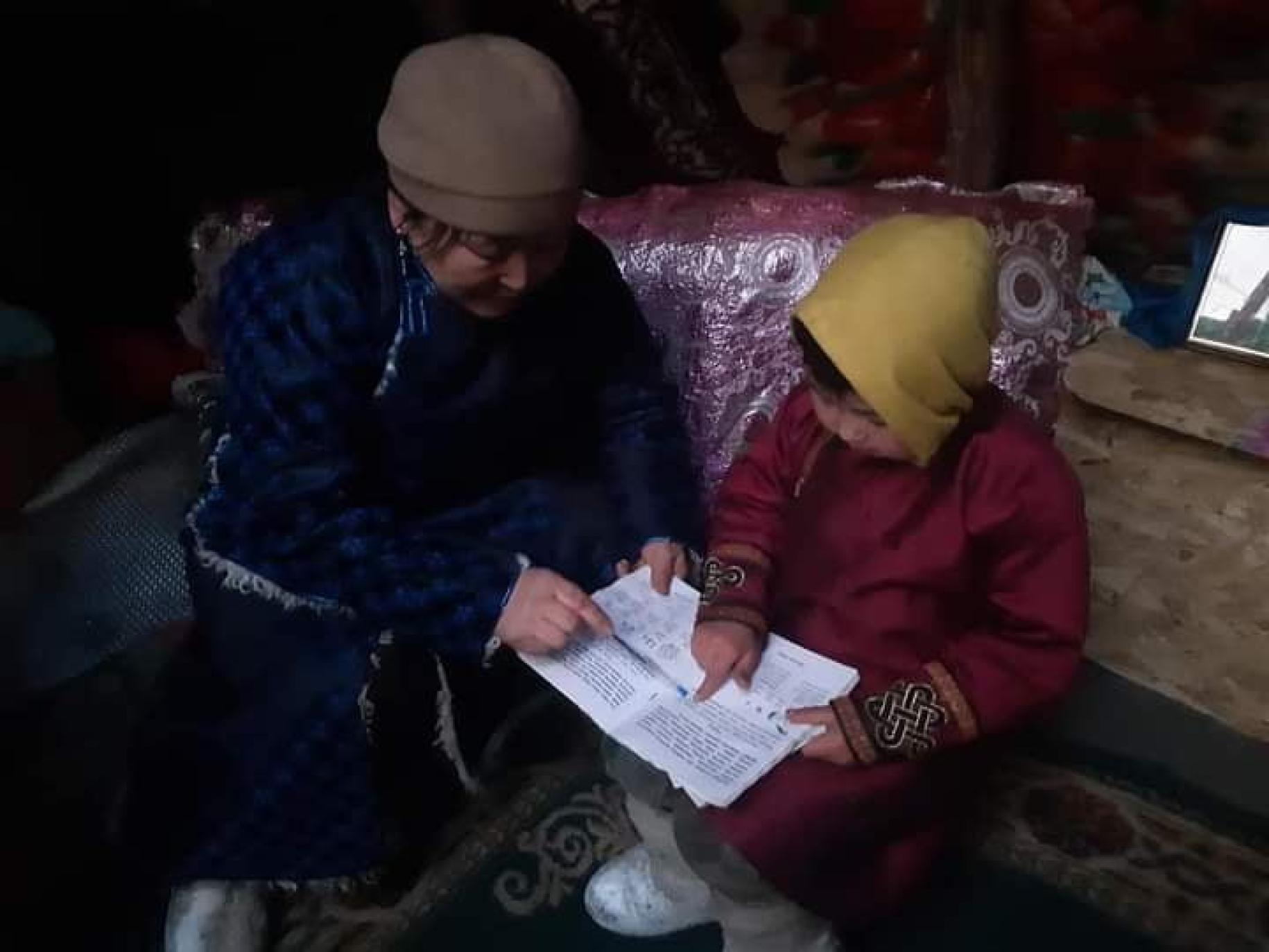

"Dans ma classe, j'ai 20 élèves et 13 d'entre eux sont issus de familles de bergers", explique Byamba, maîtresse dans une classe de cinquième année, dans un comté reculé de Mongolie situé à plus de 1.000 km de la capitale.

La Mongolie est un très vaste pays, où les éleveurs nomades vivent dispersés à travers les steppes et les montagnes pour faire paître leurs troupeaux. Nombreux sont les enfants d’éleveurs qui fréquentent des internats dans des comtés isolés.

Lorsque la COVID-19 a frappé la Mongolie, en janvier 2020, toutes les écoles du pays ont été fermées et 900.000 enfants ont dû poursuivre leurs cours à distance. Des cours ont été diffusés sur les chaînes de la télévision nationale dans des disciplines comme la langue mongole, les mathématiques ou encore les sciences. Chaque chaîne a diffusé des cours destinés à un groupe d'âge spécifique. Dans un second temps, les cours ont également été mis à la disposition des élèves sur Internet.

Mais certains enfants ont eu plus de mal que d’autres à suivre le rythme.

"Cela n’a pas été facile pour les enfants de bergers de suivre les cours à distance", a expliqué Byamba, la maîtresse. Beaucoup d’entre eux, en effet, parcourent de longues distances pendant l'hiver rigoureux avec leurs parents et le bétail de la famille.

Les écoles ont finalement rouvert en septembre 2020, mais elles ont fermé deux mois plus tard en raison d’une flambée épidémique. Au fil des mois, un nombre croissant d'élèves a pris du retard sur les cours.

Des coupures de courant ont empêché certains enfants de suivre les cours à distance. Car si les panneaux solaires et les petits générateurs sont de plus en plus utilisés par les familles d'éleveurs pour produire de l'électricité, ils ne constituent pas pour autant une source d'énergie fiable. Et les familles d’éleveurs en ont fait les frais. Pour certaines d’entre elles, du reste, l'accès à Internet demeure un luxe.

Des inégalités d’accès à l’apprentissage

Pour certaines familles, l’enseignement à distance présentait d’autres inconvénients. Selon une enquête menée par l'UNICEF, 5% des enfants et des parents interrogés n'avaient pas de télévision ou d'appareil électronique pour pouvoir accéder aux cours ; 16% des enfants n'assistaient pas aux cours télévisés même lorsque le foyer disposait d’un poste de télévision. Parmi ceux qui n’avaient pas accès aux cours, on trouve les enfants de familles d'éleveurs à faible revenu dont les parents travaillent et ne peuvent pas superviser la scolarité.

D'autres causes d’insatisfaction ont été formulées. Les familles ont déploré le fait que l'enseignement télévisuel était un dispositif à sens unique et que les contenus n’étaient pas intéressants pour les jeunes apprenants. Elles ont par ailleurs fait remarquer que les cours n’étaient pas adaptés aux enfants ayant des besoins particuliers ni à ceux issus de minorités ethniques.

Pour répondre à ces préoccupations, l’ONU a collaboré avec le ministère de l'éducation et des sciences afin d'améliorer les ressources éducatives en ligne grâce à des modèles de cours plus interactifs et plus accessibles.

Un projet conjoint de l'UNICEF, du FNUAP et de l'UNESCO a permis de répondre aux besoins immédiats en matière d'apprentissage en ligne, en renforçant le développement de contenus pédagogiques en ligne dans les matières de base du programme scolaire - notamment l'éducation à la santé - et en améliorant la politique éducative du pays de sorte qu’elle soit adaptée à l'apprentissage à distance et en ligne.

L'UNICEF a apporté son concours à la création de contenus pédagogiques en ligne de haute qualité et à la mise en place d’outils technologiques d'apprentissage en ligne. Ainsi, les enfants des écoles maternelles et primaires ont désormais accès à des cours en ligne qui utilisent des dessins animés servant également pour les activités de résolution de problèmes. À l’issue de ces cours, les enfants peuvent répondre à des quiz ou participer à d'autres activités interactives.

"La plupart des enfants vivant dans les zones rurales ne suivaient pas les leçons à la télévision, mais sur un smartphone ou d'autres appareils électroniques", a signalé Alex Heikens, le Représentant de l'UNICEF en Mongolie. "C’est un élément qui impacte considérablement la manière dont vous présentez les contenus".

Apprendre grâce à des contenus ludiques

"Mon fils est atteint d'une forme d'autisme et il n'a pas été facile de lui faire suivre les cours à la télévision", a confié T. Odtsetseg, mère d'un élève de troisième année. "Les cours de la plateforme d'apprentissage en ligne, par contre, lui permettent de comprendre beaucoup plus facilement les sujets et de travailler de manière autonome".

Ce sentiment est partagé par une autre mère : "Mon fils se montre très enthousiaste quand je l'appelle pour qu'il commence ses cours en ligne", a raconté B. Uyanga, mère d'un enfant de 4 ans en cours préparatoire. "Il a tout particulièrement aimé l’activité où il devait fabriquer des avions en papier. Les enfants du cours préparatoire ont l'impression de jouer en apprenant".

Les enseignants partagent eux aussi cet avis. "Mes élèves sont plus intéressés par les nouveaux contenus", a reconnu Mme Javzandolgor, enseignante.

Le projet conjoint des Nations Unies a déjà permis de créer 86 des 104 leçons prévues et de les mettre à la disposition du public via la plateforme appelée EContent platform. Depuis le lancement de ces nouveaux contenus, le 25 novembre, les cours ont été consultés plus de 100.000 fois.

L'UNICEF travaille à présent à rendre ces contenus pédagogiques encore plus largement disponibles. Les développeurs travaillent à la création de cours audio et les familles qui n'ont pas de dispositif pour y accéder se verront offrir un poste de radio.

Le projet vise en outre à rendre l'enseignement à distance accessible aux enfants handicapés et aux enfants issus des minorités ethniques, de sorte qu'ils puissent suivre les cours dans leur langue maternelle. Les enfants kazakhs et touvains peuvent ainsi désormais avoir accès à des cours dans la langue de l’ethnie à laquelle ils appartiennent et l’ensemble des contenus est accompagné d’une interprétation en langue des signes. Parallèlement, l'UNESCO collabore avec les autorités mongoles pour exploiter le potentiel des technologies de l'information et de la communication (TIC) et faire en sorte que tous les enfants aient un accès équitable et inclusif à l'apprentissage.

Au-delà de la pandémie

"Notre objectif est de nous assurer que personne ne soit laissé de côté", a souligné Kaori Ishikawa, la Cheffe du bureau du FNUAP en Mongolie, lequel appuie également la mise en place d’activités d'éducation à la santé et à la sexualité par le biais de la plateforme d'apprentissage en ligne.

"L’ONU est aux côtés de la Mongolie dans la lutte contre la COVID-19", a déclaré Tapan Mishra, le Coordonnateur résident des Nations Unies en Mongolie. "Cette initiative pourrait permettre de catalyser l’innovation dans le secteur de l'éducation en Mongolie pendant la pandémie et au-delà".

Histoire écrite par Soyolmaa Dolgor, chargée de la communication et du plaidoyer au Bureau du Coordonnateur Résident des Nations Unies. Editée par Paul VanDeCarr, du Bureau de la coordination des activités de développement (BCAD). Traduite en français par le BCAD. Pour en savoir plus sur l’action menée par l'équipe de pays des Nations Unies en Mongolie, consultez le site https://mongolia.un.org/.