La solidarité en action : Les pays d'accueil des migrants vénézuéliens font équipe avec les nouveaux arrivants

"Il est temps de partir. Nous devons quitter le pays".

Cette décision a été prise par plusieurs milliers de Vénézuéliens. Certains l’ont prise à table, au moment de dîner avec leurs enfants, d’autres en discutant discrètement entre eux avant d’aller se coucher. Pour ces Vénézuéliens qui prennent la difficile décision de partir, la vie de tous les jours n’est pas seulement devenue plus difficile : elle est devenue insupportable.

Épuisés par l'instabilité politique, les pénuries de nourriture, de médicaments et de services essentiels, mais aussi par la criminalité, la violence, les menaces et les violations des droits de l'homme, un nombre croissant de Vénézuéliens sont prêts à quitter tout ce qui leur est cher pour changer de destin, quitte à mettre leur vie en jeu.

Lorsqu’ils prennent la décision de partir, c’est avec la peur au ventre et le cœur lourd. Les routes migratoires qui leur permettaient de sortir du pays sont périlleuses. Ils ont entendu parler des "marcheurs", ces migrants qui traversent les frontières à pied, au risque de souffrir de la faim, de se blesser ou de mourir en traversant les Andes ou en essayant de monter dans les voitures, les bus, ou les camions qui passent par là. Certains sont partis en bateau, et les moins chanceux d’entre eux sont morts dans des naufrages.

Certains pays d'Amérique latine et des Caraïbes font preuve de solidarité avec ces personnes en accueillant environ 80% des près de 6 millions des migrants et réfugiés vénézuéliens qui ont fui depuis 2018. En décembre 2020, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ont lancé un plan régional de 1,44 milliard de dollars pour couvrir les besoins des Vénézuéliens émigrés dans 17 pays. Au 23 novembre 2021, 378,66 millions de dollars avaient été reçus en vue du financement de la réponse humanitaire.

Quand le Brésil accueille des réfugiés et des migrants vénézuéliens dans les écoles et les communautés

"Je pense à l'avenir de ma fille car je veux qu'elle ait de meilleures opportunités que celles que j’ai eues", explique Yusnegdis, qui a quitté le Venezuela pour le Brésil en 2018 avec sa fille Yosnelsis Antonella, aujourd'hui âgée de 4 ans.

Le Brésil accueille désormais près de 290.000 migrants vénézuéliens de tous âges. Mais moins de 40.000 enfants vénézuéliens - moins de la moitié du total - ont été scolarisés durant l’année 2020.

À la recherche de meilleures opportunités, Yusnegdis et sa fille ont adopté la stratégie d'"intériorisation" du gouvernement. Elles se sont volontairement éloignées de la frontière vénézuélo-brésilienne pour se rapprocher de l'intérieur du Brésil et augmenter ainsi leurs chances d'avoir une vie meilleure.

Avant d’entreprendre ce voyage, Yusnegdis a bénéficié d’un projet de l'OIM et de l'UNICEF dans le cadre duquel on lui a donné les conseils dont elle avait besoin pour inscrire sa fille à l'école et s'immerger dans la culture brésilienne.

"Je me donne à fond pour pouvoir lui donner les meilleures chances possibles", confie Yusnegdis. "Comme elle est arrivée ici très jeune, elle pourra côtoyer ses camarades de classe à l'école dans les meilleures conditions qui soient et n’aura pas à subir de discriminations."

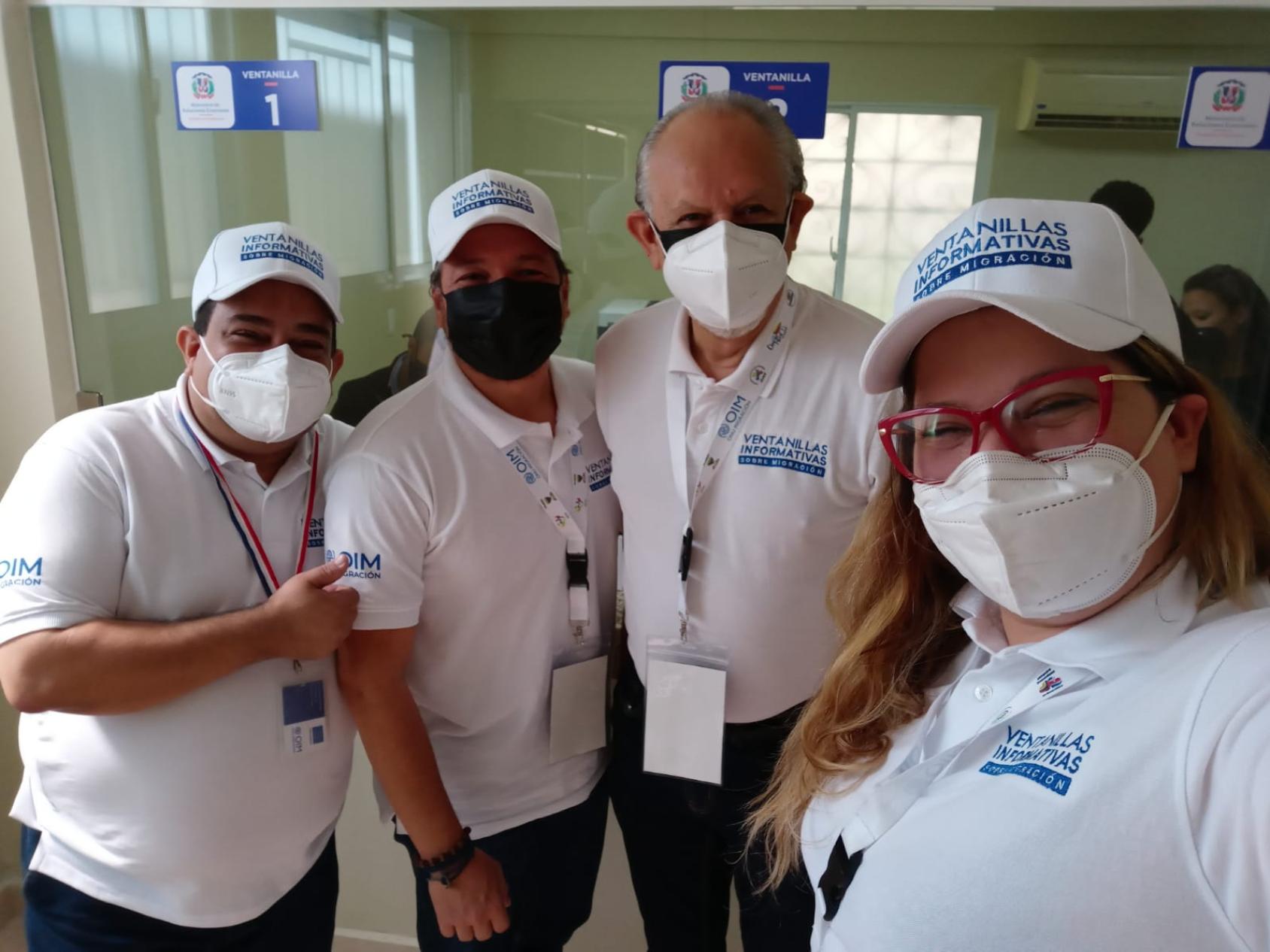

En République dominicaine, les migrants s’entraident

En 2018, Gabriela Rivero et sa famille ont choisi de partir pour la République dominicaine en raison de la proximité de ce pays avec le Venezuela. Gabriela, son mari Julio et leur fille Francesca ont ainsi rejoint environ 114.500 de leurs compatriotes qui vivaient déjà dans cette nation insulaire.

À notre arrivée, "nous ne savions pas combien de temps nous allions rester, ni comment nous allions nous installer, ni combien il serait difficile de trouver du travail", raconte-t-elle. Sans documents, toutes les portes étaient fermées. "Malheureusement, retourner au Venezuela était impossible".

Gabriela a persévéré et, avec l'aide du gouvernement dominicain et de la Plateforme de coordination régionale R4V (dirigée conjointement par le HCR et l'OIM), elle a pu obtenir un visa l’autorisant à travailler et à vivre en République dominicaine, comme près de 100.000 autres Vénézuéliens.

Gabriela dirige une association qui, parmi d’autres, a créé un bureau d'information pour orienter les migrants vénézuéliens.

"Depuis que j'ai mon visa en main, je sens que pour moi et pour d'autres Vénézuéliens, beaucoup de portes vont s'ouvrir pour que nous puissions nous établir ici de manière plus sûre et plus officielle et offrir un meilleur avenir à nos enfants."

En Colombie, on promeut l’unité à travers la campagne éducative des "Super amis" ("Super Panas")

Après s'être acquittés de toutes les formalités administratives requises (certificats de naissance, diplômes, attestations de travail, documents nationaux d'identité, preuves de résidence, etc.), les Vénézuéliens se posent toutes sortes de questions : Serai-je le/la bienvenu(e) ? Serai-je capable de m'adapter ? Me sentirai-je à nouveau chez moi ?

"La xénophobie fait mal", explique María Betania Rodríguez, une étudiante vénézuélienne qui vit aujourd’hui en Colombie, un pays qui accueille environ un tiers de tous les migrants et réfugiés vénézuéliens.

Tout en admettant que certains migrants ont des comportements condamnables, María Betania insiste sur le fait que "beaucoup d'autres viennent pour contribuer, pour travailler et pour aider leur famille." Ces propos, María Betania les a tenus lors d'un webinaire organisé dans le cadre de SIMONU, un programme de simulations pédagogiques porté par l’ONU.

Ce webinaire s’inscrit dans le cadre des activités des "Super Panas" (en français : "Super Amis"), une campagne pédagogique du HCR et de l'UNICEF visant à rapprocher les enfants vénézuéliens et colombiens et à lutter contre la discrimination.

S’exprimant pour encourager les participants au webinaire - plus de 3.000 - à accueillir l’arrivée de migrants, María Betania a fait savoir : "Nous sommes plus nombreux à être des gens bien, et nous sommes des gens très amicaux."

Pour en savoir plus sur l’action menée par l’ONU dans ces pays, consultez les sites de l'ONU au Brésil et en République dominicaine, ainsi que l’aperçu général du travail de l’ONU en Colombie.

Cet article a été produit avec la contribution de nos collègues dévoués de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) en République dominicaine et au Brésil et du Centre d'information des Nations unies (CINU) à Bogota. Écrit par Carolina Lorenzo, du Bureau de la coordination des activités de développement (BCAD) avec l’appui éditorial de Paul VanDeCarr, du BCAD. Traduction française réalisée par le BCAD.

Pour connaître les résultats de nos activités dans ce domaine et dans d'autres, consultez le dernier rapport en date de la Présidente du Groupe des Nations Unies pour le développement durable sur le BCAD.